『物流2024年問題』というキーワードで注目を集めたように、物流の現場では、トラックの集車に厳しさが増しています。国は改正物流効率化法によって、企業にトラックドライバーの労働条件の改善を促しています。その中で推奨されているのが、パレット輸送。「一貫パレチゼーション」の導入です。トラックドライバーの長時間の荷役作業や待機(荷待ち)を緩和し、安定的な車両の確保につながることから、検討を始める企業が増えています。

一貫パレチゼーションは、複数の企業でパレットをリレーのバトンのように使い、物流のつなぎ目でバラでの積み下ろしや、パレットからパレットへの積み替えを解消します。一貫パレチゼーションでは、標準化されたパレットを共有することが重要です。

日本の標準規格パレットはJIS規格に規定されたいわゆるT11型で幅広い業界で使用されています。そして、パレットを企業間で共有するしくみがレンタル方式です。

国は2024年問題に対する政策のなかで、1,100mm×1,100mmのサイズ(通称「11型」)をレンタル方式で共有することを推奨しています。

JPRホームページのローディングパターンのページでは自社の製品(ケース)のサイズを11型パレットにパレタイズしたときの積み付けパターンや効率を確かめることができます。自社の製品(ケース)の縦横のサイズを入力することで、11型パレットへの積み付け結果と表面占有率が表示されます。

現状の製品サイズを11型パレットにあてはめると、効率よく積みつけられないことがあります。この場合に生じるのがコストの問題です。パレットサイズの変更によってトラックの積載効率の変化が起きるだけでなく、マテハン機器などの設備改修にかかる費用なども必要になるからです。

いま、11型レンタルパレットの導入を進めている企業の多くでは、これらのコストと将来の運賃上昇や、そもそもトラックの確保ができなくなってしまうリスクを比較したうえで、11型パレットによる一貫パレチゼーションの導入を決定しています。

多くの企業が、実際に11型パレットに製品を積み付けてテスト輸送を行い、荷崩れの有無などを確認しています。適切な積み付け(パレタイズ)パターンの選択は、使用する段ボール箱の寸法(縦・横・高さ)、強度、内容物の特性、輸送条件、求められる荷姿の安定性などを総合的に考慮して決定されます。

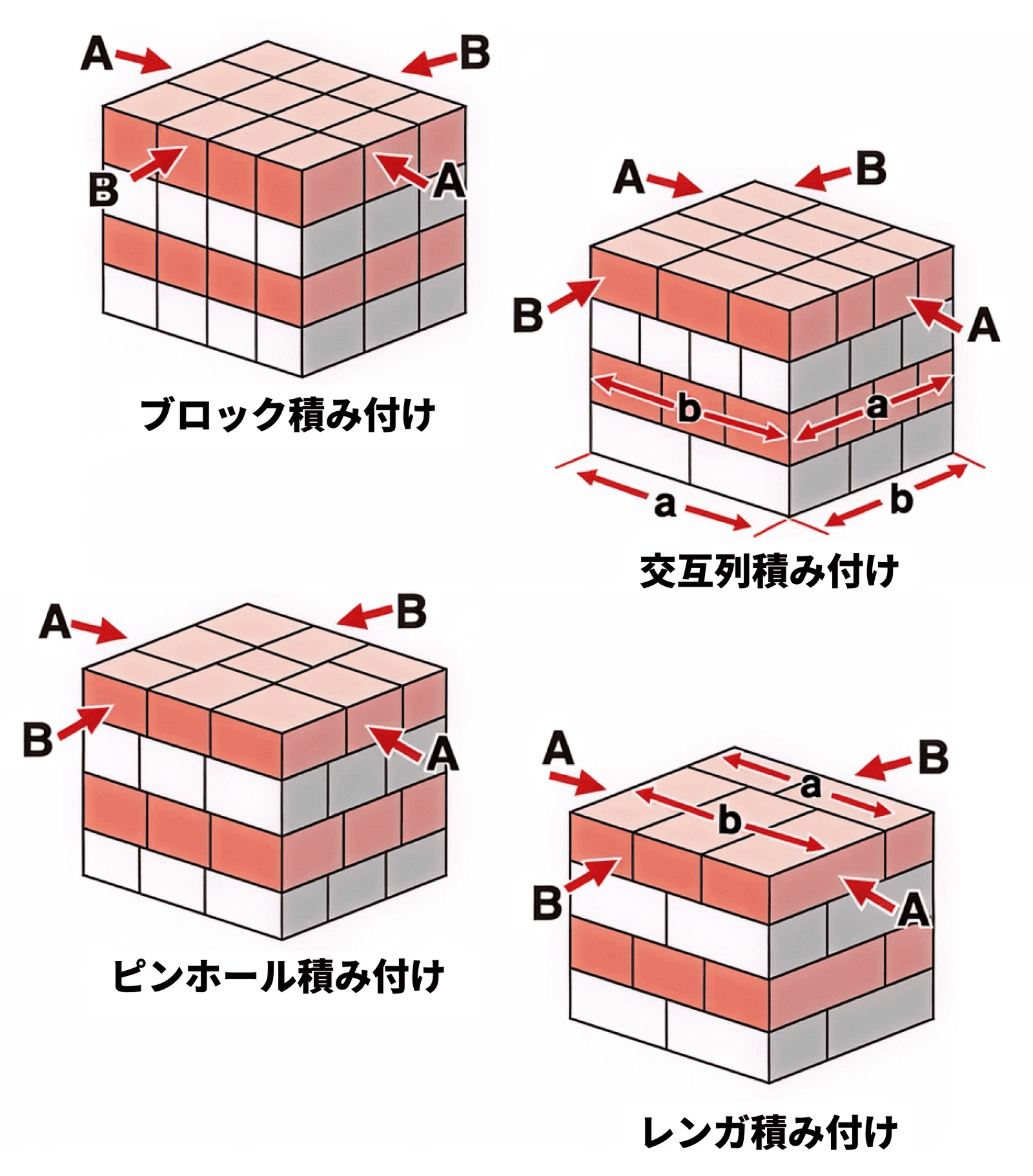

- ブロック積み(平積み)

- 最も基本的な積み方で、段ボール箱の向きを揃えて縦横に規則正しく並べます。単純で積みやすいですが、段と段の間に結束力が発生しにくく、横ずれに対する安定性は他のパターンに劣る場合があります。箱自体の強度が必要とされます。

- レンガ積み(インターロック積み)

- 上下の段で箱の位置を半分ずつずらし、レンガのように交互に組み合わせて積む方式です。箱同士が互いにロックし合うため、荷崩れに対する安定性が高くなります。

- 交互列積み

- 段ごとに列(箱の長辺方向)の向きを90度変えて積み上げるパターンです。これも段と段の結束力を高め、荷姿全体の安定性を向上させる効果があります。

- ピンホール積み(風車形積み)

- パレット中央部にあえて空間(ピンホール)ができるように、4つまたはそれ以上の箱を風車状に配置する積み方です。特定の箱寸法の場合に、層間の結束力を高めたり、パレットへの収まりを良くしたりする効果が期待できます。

●もっと詳しく

一貫パレチゼーションの導入にあたっては、製品(ケース)サイズの変更を行ったり、取引先との調整や契約条件の見直しを通じて発注ロットをまとめたりする取り組みが盛んになっています。JPRでは改正物流効率化法への対応に役立つ資料を公開していますので、ぜひご活用ください。