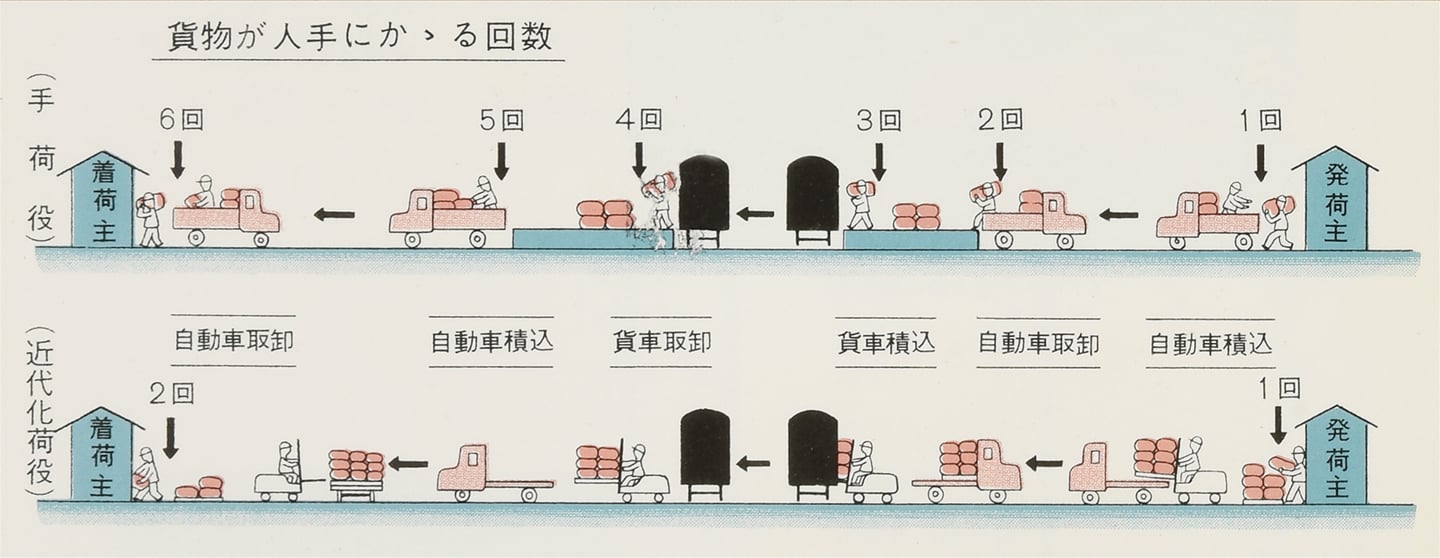

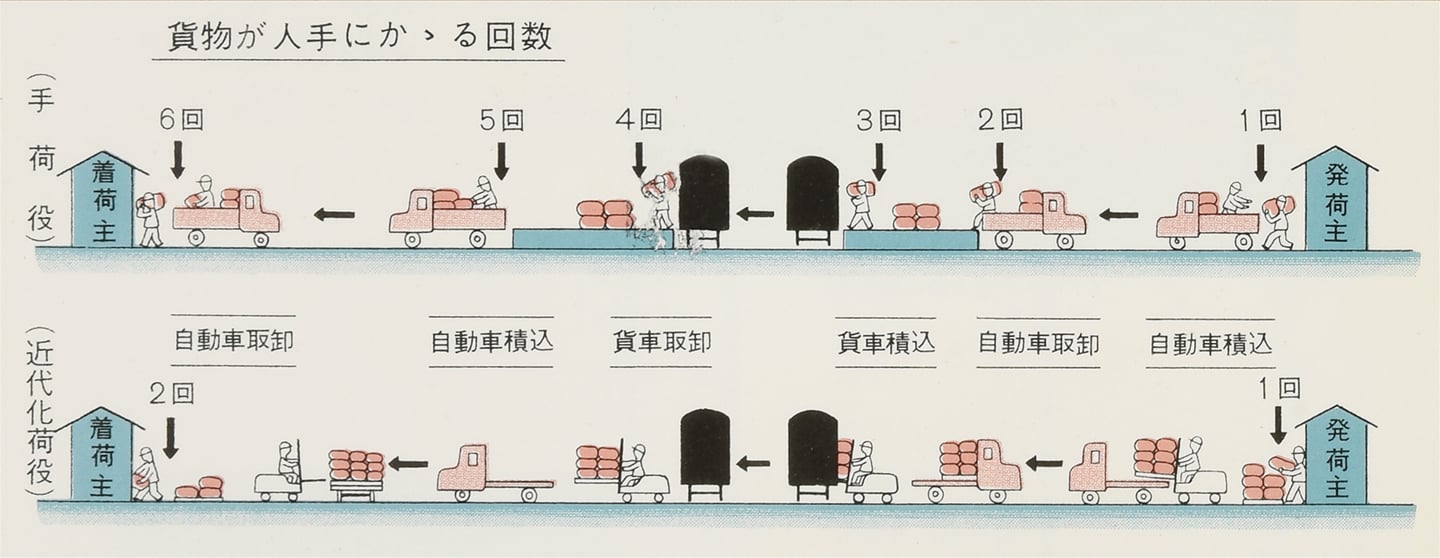

貨物が人手にかかる回数の新旧比較

この挿絵は、国鉄梅田駅(貨物駅)の近代化工事に採用されたパレットによる荷役効率化のコンセプトを表したものです。

描かれた正確な年は定かではありませんが、梅田駅の改良工事行われた1960年の前後と思われます。

上下段で構成され、上段に「手荷役」(機械を使わず人手で荷物の積み下ろしをすること)が、下段に「近代荷役」が描かれていて、人手に代わってパレットとフォークリフトが使われていることが分かります。また、図中には手荷役を行う回数が示されています。

パレットの導入によって手荷役の回数が6回から2回に減り、物流がスムーズになっていることが表現されています。

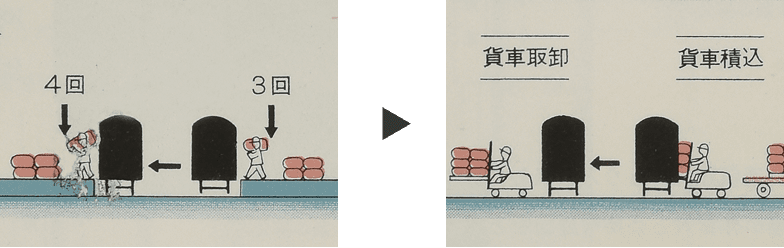

拡大図パレットを活用することにより効率があがることが示されている

この図のようにパレットを使い、発地から着地まで積み替え作業をせずに輸送することを「一貫パレチゼーション」と呼びます。この挿絵は一貫パレチゼーションの意義と効果を解説した最も古い時期の資料の一つとして貴重です。

パレットを見出した先人の足跡

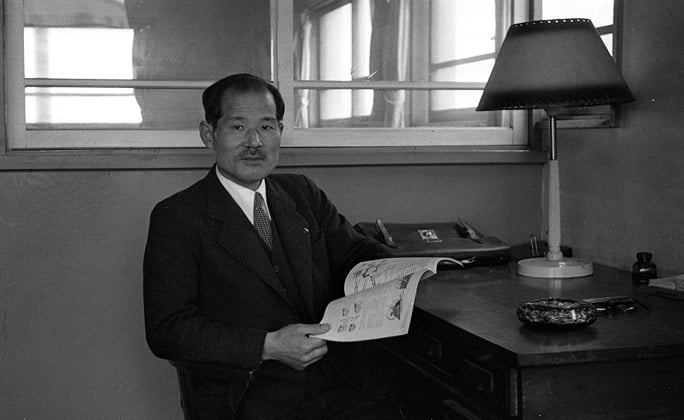

パレットの大切さを説いた平原直

パレットの大切さを説いた平原直

戦前~戦後を通じ日本の物流近代化に貢献した人物で、「荷役近代化の父」と呼ばれている

-

平原直(ひらはら すなお)1902 - 2001

- 一貫パレチゼーションのコンセプトを提唱し、さきほどの梅田駅の改良工事にも関わったのが平原直(ひらはら すなお 1902‐2001 )という人物です。1971年にJPRが創業した際の会長でもあり、私たちは尊敬を込めて「平原先生」とお呼びしています。平原先生は九州帝国大学を卒業後、物流の世界に進むと、自ら現場での勤務を希望しました。そこで厳しい物流現場の状況を目の当たりにしていきます。

この写真は1952年頃、平原先生が撮影したものです。すでに昭和初期に、このような厳しい物流の現場に触れていた平原先生は、物流現場の人々を"肉体消耗的な苦役"から救わなければならない、という想いを強めていきます。海外の文献を通じてパレットの存在を知っていた平原先生は1949年、神戸港で実際のパレットを使っている場面に出会います。この時の喜びを次のように書き残しています。

―――テキパキと荷をさばいていく風景は、

胸のすくような水際立った作業に見えた。

天にものぼる想いと云っていいほどの、

大きな感動であった―――

こうして平原先生は、社会にパレットの意義を訴えていきます。冒頭の挿絵はこうしたなかで作成されたものです。

パレットの重要性を

パレットの重要性を

政府の審議会で訴える

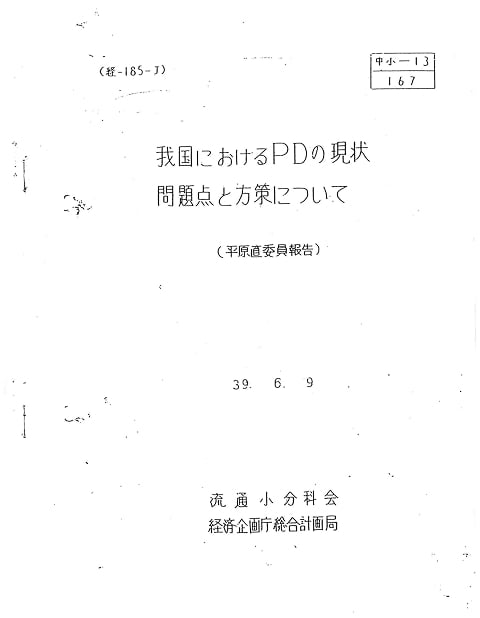

1964年、高度成長のなかで、物流問題が国レベルで議論されていました。(現代の状況ととても似ています。)平原先生は政府の審議会の委員となります。

そこで、「我国におけるPDの現状 問題点と方策について」というレポートを示し、日本にPD(Physical Distribution)の考え方を導入するべきだと説きました。荷役・包装・輸送・保管をトータルに捉えるという新しい考え方です。

実は、この"Physical Distribution"という言葉に「物的流通」という訳が当てられたことが、現在使われる「物流」という言葉につながっています。現代につながる新しい考え方を提示すると同時に、平原先生は具体的な手法も示しました。それが、パレットによる輸送、「一貫パレチゼーション」だったのです。

日本のパレット標準規格が決まる

日本のパレット標準規格が決まる

平原先生の理念に共鳴する人々が会社の設立に尽力した

平原先生は一貫パレチゼーションを実現するために、パレットサイズの標準化と国としてパレット共有のための公的な制度、機構をつくる必要があると訴えました。その結果、1970年、JISに日本の標準規格パレットの仕様が規定されました(JIS Z 0601 一貫輸送用平パレット)。1,100mm×1,100mmのサイズと一貫輸送の英語"Through Transit"から「T11型」として通称されるようになります。

しかし、制度・機構については実現できませんでした。当時すでに多種多様なパレットが流通していたためです。しかし、平原先生の周囲にはその理念に共感する人々が集まっていました。そこから「レンタル会社を通じて、少しずつ一貫パレチゼーションを広げよう」というアイデアが生まれます。平原先生は方針を転換し、人々の協力によって1971年レンタルパレット会社が設立されました。これが私たちJPRの創業の経緯です。

現代・将来の物流とパレット

時は経ち、2025年。

物流は大きく様変わりしています。

ここからは、少しだけ未来を先取りした

現代の物流のイメージと、

平原先生の図を比較していきます。

自動化とIT化が進展した

二つの図を比較して、まず大きく変化したことは自動化が進んだことです。自動倉庫やロボットなど新しい設備が物流の現場に普及しました。かつて平原先生が指摘していた「荷物が人手にかかる回数」は、非常に少なくなっています。最新の倉庫では、庫内の無人化が進み、輸送のシーンでトラックの無人運転技術の開発なども進んできています。

こういった進化を支えているのがITです。様々な自動設備が、システムを介して制御、管理されています。近年では、個々の企業内の取り組みにとどまらず、サプライチェーン全体で、企業の垣根を超えたデータの活用が進もうとしています。現代のイラストではインターネットを介したデータの共有は電波のアンテナで表現されています。

パレットは、人力での作業を解消する役割にとどまらず、積載した荷物をまとめて―ユニット化すると言います―多様なシステムと連携して物流全体をスムーズにする役割を果たすようになりました。

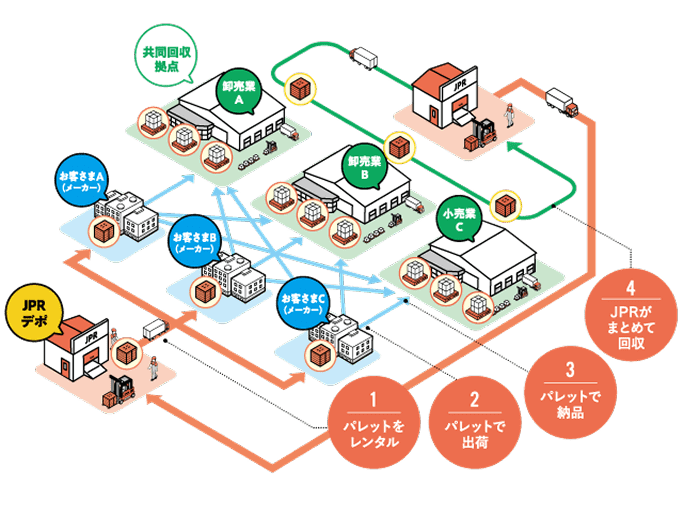

パレットを循環させるしくみ

パレットでユニット化された荷物が、企業間をリレーされていく。その裏側ではパレットを社会に循環させる「しくみ」が機能しています。JPRは、パレットの供給ネットワークと、使用後のパレットをまとめて回収して再供給する「共同回収システム」を運営しています。

無人フォークリフトによる構内作業が行われている様子

この循環の要になるのが「パレットデポ」と呼んでいる、パレットの倉庫です。パレットデポでは、使用後のパレットのメンテナンスを行い、お客さま企業の利用に備えパレットを保管しています。

パレットデポから供給されたパレットは、企業から企業へとバトンタッチされ日本中を駆け巡っています。パレットの情報の管理はデジタル化されており、現在では積載商品の納品伝票の情報もデジタルでやり取りされるようになってきました。

いま、再び注目が集まるパレット

パレットを活用して物流をスムーズにする。平原先生が提唱したこのコンセプトが、深刻なトラックドライバーの不足に直面している現代の物流業界で再び注目を集めています。背景にあるのが、現代の物流にも存在する手荷役作業。手荷役作業がトラックドライバーの長時間労働や過重な肉体的負担につながっていることが指摘されています。この問題を解決する手段としてパレットの果たす役割に再び注目が集まっているのです。

今回は、「パレット」の日に寄せてパレットの過去、現在をお伝えしました。皆さんにとって発見はありましたでしょうか?一人でも多くの方に、パレットについて興味をお持ちいただければ嬉しいです。